Bucear en verano, de Sara Stridsberg y Sara Lundberg (Galimatazo) | por Gema Monlleó

¿Todas las piscinas son una construcción física que contiene agua? Cada vez estoy más segura que no. Lo comprobé con los ancianos que aprendían a nadar en El equipo de natación de Miranda July (Nadie es más de aquí que tú, Random House, 2018) y ahora lo vuelvo a constatar en Bucear en verano de Sara Stridsberg (texto) y Sara Lundberg (ilustración). Quizás para nadar sólo es necesario tener ganas de sumergirse, sentir como el agua abraza y evadirse de una realidad física en favor de un estado emocional acuático.

Confieso que a mí, a veces, me funciona. Y a Zoe, la pequeña protagonista de esta historia, también.

Zoe no comprende a dónde ha ido su padre (“Un día el hombre que era mi padre desapareció de pronto”). Zoe no sabe y nadie le explica. Zoe echa de menos y añora y pregunta. Zoe mira las fotos del pasado y el hueco, el vacío, se hace más evidente. Pero no hay misterio infinito y tras meses de ausencia llega el día de ver de nuevo al padre que vive ahora un gran edificio rosa, un edificio hermoso presidido por un gran cronos del que no se puede salir. No, no es una cárcel. Aunque sí, él vive ahora en una cárcel mental. Es Beckomberga, el sanatorio psiquiátrico de las afueras de Estocolmo. El lugar donde los ángeles de la ciencia (médicos y enfermeras) lo retienen en la tierra “para que no se vaya volando”.

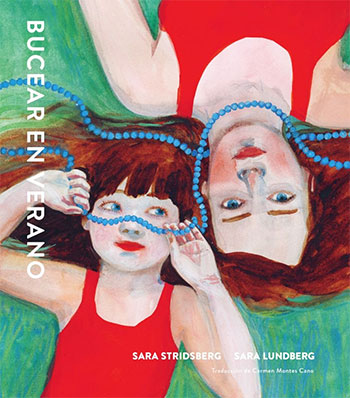

Allí, en el sanatorio, conoce a Sabina, una joven paciente que se pasea en albornoz y pantuflas de cuadros. Sabina, bañador rojo, albornoz azul, largo collar de cuentas azules (azul agua, azul piscina, azul mar). Sabina: “¿vamos a nadar?”. Pero ¿dónde nadar? No hay mar, no hay piscina, no hay agua. No hay donde zambullirse en el edificio rosa de la gente triste.

Bucear en verano es un relato sobre la salud mental, sobre como una niña comprende o no la depresión en su padre, sobre cómo vivir desde la infancia la pérdida de una presencia necesaria, y, especialmente, sobre el poder sanador de la imaginación.

La extrañeza envuelta de inocencia por parte de Zoe se difumina sin entrar en colisión con la frontera entre la cordura y la locura cuando esta es propuesta como un juego liberador. Sabina, antigua nadadora profesional, le muestra a Zoe el intersticio desde el que gozar con el juego ¿imposible? de nadar en el césped, bajo los árboles, utilizando los bancos del jardín como trampolines desde los que lanzarse. La no-agua verde y rodeada de flores será el espacio de la conversación, la amistad, la compañía, la contemplación del mundo desde un ángulo en el que la racionalidad de los adultos queda completamente al margen.

La soledad de Zoe ya no es tanta cuando nada con Sabina. La tristeza de Zoe se mitiga cuando viste un bañador rojo como el de su nueva amiga. El verano de Zoe ya no es el de la confusión cuando mira las líneas de los aviones en el cielo mientras nada de espaldas. La nostalgia por la normalidad familiar se aligera mientras corren por las escaleras del sanatorio buscando un trampolín más alto.

Bucear en verano es un relato que parte de la novela de Stridsberg Beckomberga. Oda a mi familia. Si allí la historia entre padre e hija era narrada desde la mirada adulta, aquí es Zoe, la niña, la que mira y vive y siente, aunque no comprenda lo que sucede, lo que ve, ni pueda desentrañar (todavía) sus propios sentimientos.

A diferencia de otras obras suyas, donde Stridsberg hace gala de un lirismo de bisturí que no da lugar a la confortabilidad lectora (y estoy pensando, por ejemplo, en La Antártida del amor, Nórdica, 2023), el texto de Bucear en verano se amabiliza al tratarse de un libro para público infantil aunque, y ahí encuentro su mérito, sin caer en tópicos pueriles. La depresión del padre es un hecho que no se esconde, la estancia en el sanatorio tampoco, no hay sanación milagrosa sino proceso de enfermedad y convalecencia y cura que puede no ser definitiva (“Mi padre es como los árboles. En invierno hace como que está muerto. Luego llega el verano y resucita”) mientras Zoe, niña-hija, niña-amiga, crece y asume y comprende.

El rojo de los bañadores es el color que escoge Lundberg para la alegría y la libertad, para el viaje de la imaginación, para el reverso de la aparentemente única realidad. La vitalidad cromática contribuye también a que el sanatorio no sea un lugar tétrico ni triste (sabanas naranjas, cortinas de topos amarillos, puertas verde hoja) sin por ello “disneylizarlo”, y es el trazo del pincel el que marca y matiza las expresiones de soledad (Zoe y su padre no se miran a los ojos hasta que él ya puede regresar a casa) y de empatía (sobre todo entre Zoe y Sabina).

En un jardín sin piscina nadar es el juego del verano. En un jardín sin piscina zambullirse es el antídoto contra el desamparo. En un jardín sin piscina la amistad es vestir bañadores rojos. En un jardín sin piscina el gresite azul del agua es cada una de las bolas del larguísimo collar de Sabina que Zoe vestirá al final del relato.

Hay dos maneras de nadar: mojándose en el agua y mojándose en la imaginación. Y las dos (lo certifico) son válidas y sanadoras.